かつて筆者が愛用していたカメラ。15年ぶりぐらいに再会したので早速実写レビュー。

どんなカメラ?

2006年に発売したD200の弟分。キャッチコピーは「名機の資格」。CCDセンサー時代のニコン製一眼レフカメラで、Fマウントレンズを使用する。

筆者が学生時代に使っていた機種で、バイト代を握りしめて買ったカメラ。後になって興味本位からD200、S5Proとオールドデジカメに手を出してみたのだが、2台あるならこの子もついでにレビューしたいなということで中品を購入した次第。お値段12,000円(送料込み)。

さすがにもともと使っていた機種だけあってとても手に馴染む。使ってみて新しい発見や気付いた点などもあるのでちょっと記事にしたためてみた。

撮影機材

ニコンD80にAF NIKKOR 50mm F1.8Gを装着。これも巻き餌レンズでお手軽だがよく写る。軽い上にフルサイズでも使い回せ、ZマウントでもAFが動作するので汎用性が高い。

D200との大きさ比較

ニコンD200との比較。バッテリーやカード含む総重量としては、D200の926gに対してD80の重さは666gと軽い。D200はマグネシウム合金製のボディで堅牢な作りをしているの対して、D80は樹脂製ボディなので軽さを重視している。ただし縮緬上の塗装がなされており安っぽさはない。

共に同じ50mmレンズでD200はSIGMA 50mm F1.4(※ガチなレンズ)、D80はNIKON 50mm F1.8G(※お手軽レンズ)を付けているが、D200の1,811gに対して、D80は886gと半分強の重さまで軽量化できている。

この重量差は長時間持ち歩く場合や、女性が扱う場合はかなり影響してくるかもしれない。オールドデジカメ故にサブカメラとして持っていくケースもあるのでこの軽さはアドバンテージになる。

このカメラで撮った写真

大和町商店街

JR根岸線山手駅を出てすぐのところにある商店街。かなり長い直線の商店街で、本牧通りに出るまで全長600mくらいある。名前が紛らわしいが山手線の駅ではない。JR根岸線の駅になる。

JR根岸線沿線における横浜の中心街は、横浜─桜木町─関内─石川町で、一駅先の山手に入るとトンネルを超えて住宅街に入るので雰囲気が変わってくる。この先は根岸─磯子─杉田の湾岸地域を走り、洋光台─港南台─本郷台のかつてのニュータウンを抜けて終点大船に至る。

この山手駅周辺はどの沿線風景にも似ておらず独特の雰囲気がある。立地も特殊で、洋館が並ぶ横浜山手エリアから離れている。そのため本牧地域に出るには意外と遠く、根岸森林公園や横浜市主要地方道82号線(山下本牧磯子線)が近く、不思議な感じがする。

長い商店街はノスタルジックな雰囲気のあるお店が散在している。横浜駅までは電車で10分程の場所にありながら観光地然とはしておらず、地元の飲み屋さんといった雰囲気がある。

石川町駅と山手駅の落ち着いた雰囲気は個人的に好きで、華やかさと生活感とちょうどいい。ここまで来ると割と生活感の方が勝ってくる。沿線立地としては便利だが、道路が細い上に坂道なので徒歩も車も不便で、ここから行けるエリアがあまりないという場所も割と珍しい。

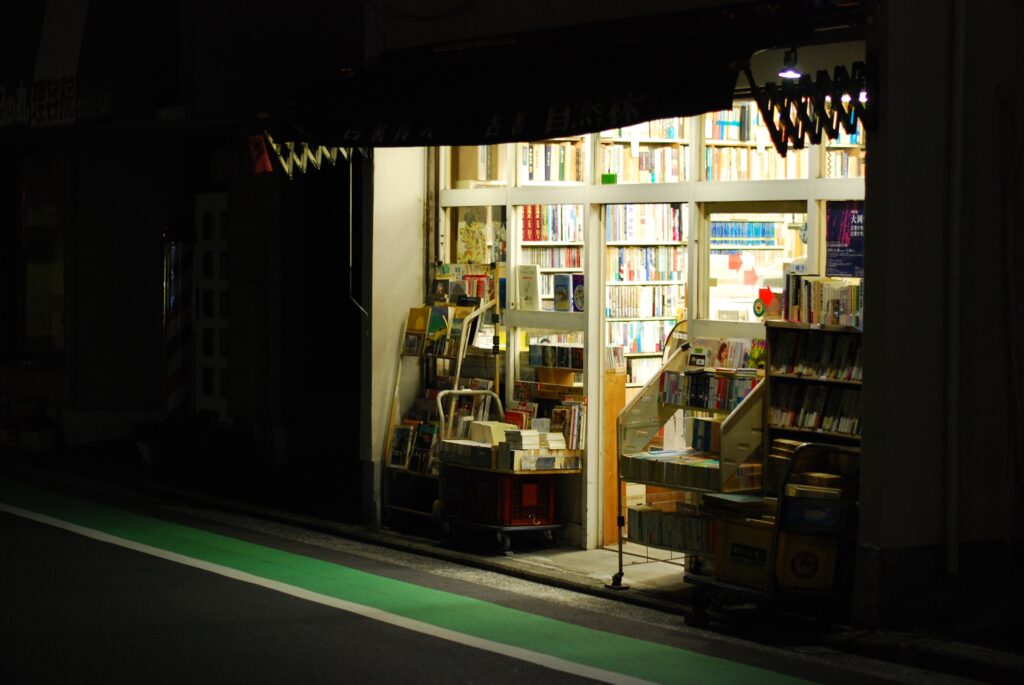

D80らしい写真だなと思ったのがコレ。この色は原色CCDを強く感じる色だ。コッテリとした没入感のある絵を撮れる。この感じがやめられなくてCCD機はたまに使ってみたくなる。

ISO400で撮ってコレなのでいい感じに見えるが、しかし欲張ってこれ以上ISO感度を上げると今度はノイズが目立ってきてしまう。一方で三脚を持ってきてISO100で撮るとより滑らかで美しい質感になる。

本牧通りまで出て横浜・桜木町方面に歩いてみる。ISO400・F1.8(絞り開放)・可能な限りシャッタースピードを落とした根性設定で撮るとこのくらいになる。

手振れ補正などという気の利いた機能は当然ないので、50mm(APS-C換算75mm)なら1/40秒くらいが限界だろう。フリンジも出てしまう。とはいえ意外と頑張っていると思う。

元町

山手隧道(ずいどう)を抜けると元町に出る。隧道とはトンネルの意だが「山手トンネル」とすると首都高C2になってしまうのでこちらの呼び方をした方が分かりやすそうだ。

原色CCD機で優れている点は「白」の表現だと思う。肉眼に近いニュートラルなホワイトが出るので安心感がある。これはこうしたスナップ夜景の他、日中にマクロレンズなどで白い花を撮ってみるとよくわかる。

CMOS機で5000kで撮ると微妙に青白くなってしまう。5200kとかでちょっと暖色寄りに撮ってみるのだがそれも微妙に違い、イエローやブラウンが薄くてどこかアッサリした感じになってしまう。

これもまた原色CCDらしい写り。この時代はピクチャーコントロール(ニコン)、カスタムイメージ(ペンタックス)、フィルムシミュレーション(富士フイルム)などのバリエーションが少なく、彩度の濃淡+モノクロくらいしか要素がなかった。

これはビビッド(V)で撮っているが、あとの時代のベルビア(ペンタックス)や風景(ペンタックス)よりも意外とイエローが控えめだったりする。ただコントラストは効いていてメリハリはある。この匙加減は本当に絶妙だ。

参考までに元町エリアで前に撮った記事はコチラになる。

D80のいいところ

ボタン配置

このD80からボタン配置や操作体系が現行機に近いものになっている。つまり現行のニコン機はD80のフィードバックを強く受けているともいえる。

特に本体背面の左側のボタンと、撮影画像の拡大・縮小の方法は現行機と同じで、拡大する場合は+ボタンを連打、縮小したい場合やサムネイル表示を見たい場合はーボタン連打というのはこのD80からで、これは現行機と変わらないため違和感が少ない。

D200の場合はボタンを押して、背面側のコマンドダイヤルを操作する必要があったので片手で操作が難しく、現行機にはない操作方法なので慣れが必要だった。

また失敗した画像は再生ボタンを押してからゴミ箱ボタン連打で消せるのはD200から同じ。当然D80も同じ操作で消せる。雑にガコガコ押せば言うこと聞くのが強みで、ニコン機はこれだから使いやすい。

Dライティング

現行のニコン機ではおなじみになっているDライティングだがD80から実装されている。1年前に発売された兄貴分D200にはまだなかった。jpgでサクッと仕上げたい人はこれが便利で、D80はダイナミックレンジが狭いので使いたくなるシーンが多い。

本体重量の軽さ、操作体系の改善、そしてこのDライティングがD80では揃っているので、D200と比べるとカタログスペック以上に使いやすさを感じる。総じて現行機感覚に近い感じで使えるのが素晴らしく、サブ機として申し分ない。

ランタイムが長い

その他としてD200よりもランタイムが長いらしい。バッテリーは共用になるが、D200よりもワンチャージでの撮影枚数が多いそうな。まあ本体の大きさや重さが違うのでそれは当然か。

オールドデジカメは古い機種故にバッテリーがヘタっていたり、相当品の品質があまり高くないこともあって電池切れになりやすいので、ランタイムの長さは性能として重要になってくるかもしれない。

D80のダメなところ

質感が微妙にチープ

この機種を現役で使っていた学生当時は感じなかったことなのだが、D80は中級機として開発されているため、兄貴分のD200に比べるとところどころコストダウンを感じる箇所が目立つ。

これはリアルタイムで使っていた時期はあまり気にならなかったが、D800、Z7など上位機種を使ったときに気付いた部分で、舌が肥えたとも言える。特に目立つ点は以下の2点だろうか。

シャッターボタン

シャッターボタンはD200の黒ボタンではなく、クロムメッキされた銀ボタンになっている。一見カッコいいのだが、押した時の感触はD200と違って微妙にふにゃふにゃしており、シャッターフィーリングはD200ほどよくはない。

とはいえ操作性自体は問題ない。電源投入時間もきわめて早く不満はない。

十字キー

十字キーもかなりふにゃふにゃしており押し心地はあまりよくない。フォーカスポイント(測距点)を選択したり、メニューを選んだりするくらいしか使わないが、気になると言えば気になる。

もしこれがゲーム用コントローラーなら格ゲーで技を出すのは難しいかも。そんな感じ。

Err表示問題(不具合)

このカメラにはミラーアップ(Err表示)という持病がある。D80にはミラーアップしたまま復帰せずに固まってしまうという持病がある。サブ液晶にERRと表示されることからこの名が付いた。どうも経年によって発症してしまうらしい。

対策法はネットでも出ているが、保証もメーカー対応も終わっている機種なので、自力対処が難しければこの機種は避けた方が無難かもしれない。自身の使っていたものも発症したことがある。

一応この業者さんは修理してくれるらしい。ありがたい。(※自己責任でお願いします)

入手方法

発売から19年が経過しているので当然中古オンリーとなる。前述の通りErr表示問題があるため、状態のいい個体を引きたいところ。撮影枚数の少ない美品を選んだ方がいいだろう。

まとめ

今回撮影した中で印象的だった1枚。シャッタースピードが足りず手振れしてしまっているが、自然と中心に視点が誘導される構図で面白い。

出来心で再入手してしまったD80だが、実はこのブログでD200やS5ProおよびCCD機の特集記事を書いたところ予想外に伸びてしまい、あまり適当なことを書けないので、検証と確認のためにD80も再入手して確認・検証をしてみたかった次第となる。

実際取り寄せて使ってみた感想だが、使い慣れた機種ということを差し引いてもオールドデジカメとしては一番使い勝手がいい。軽いし、操作もしやすし、電池持ちもいい。あと噂によるとD200より鮮やかな絵が出るらしい。これはちょっと試してみたいかも。

ただしErr表示の不具合がある以上オススメはしかねる。そうでなくても古いものなので転んでも泣かない精神は必要になるか。まあ今となっては高くないので割り切ってもいいかもしれない。

筆者の個体も背面液晶モニタ画面右側に謎の白線が入ってしまい、実はコンディションが万全ではなかったのだが、そこは愛でカバーして使っていくことになるだろう。

■続きの記事

レンズ紹介

D80にオススメのレンズをいくつか紹介。Zマウントでも使えます。

AF-S DX NIKKOR 35mm F1.8G

ニコン版巻き餌レンズ。小さく軽くよく写る、おまけに安いという4拍子揃ったレンズでビギナー中心に人気がある。もちろん中級者や上級者が使い込んで楽しめる奥の深さもある。

重さ200gと軽く、D80との組み合わせだとバッテリー込みで1,100g程度に収まるので女性でも取り回ししやすい。そしてZfcやZ50に使い回すこともできるのもいい。

ガチのが欲しくなったらZマウントのフルサイズ機にNIKKOR Z 50mm f/1.8 Sを使うことになるが、価格が安いのでさほどサンクコストにはならないだろう。

AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED

Fマウント時代の24mm F1.4レンズ。ナノクリスタルコートで逆光にも強い。APS-C機であるD200やD80に用いた場合、換算で36mm相当の画角となるため使いやすい。

F1.4まで絞りを開ける上、シャッタースピードを1/25くらいまで落とせるので今回のようにスナップ夜景を撮りたい場合結構粘ることができる。Zマウント機を持っている場合、本来の24mmとして使い回すこともできるので、お得感がある。

SIGMA 35mm F1.4 DG HSM

度々このブログに出てくるレンズ。筆者はD80、D800、Z7、Zfcと、世代もセンサーサイズも違うニコン機を複数抱えているが、このレンズは高画質な上にどの時代のニコン機でも使えるので、これでもかとばかりに使い倒している。

結構長く発売されていたが、今年ディスコンが発表されたため状態のいい個体が欲しければ早めに確保しておくことをオススメする。

AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

ご存じ神レンズ。その性能は筆者がどうこう言うよりもレビューサイトで見た方が早いだろう。描写は折り紙付きで接写して寄ることもできる。弱点は出目金レンズゆえにフィルターが使えない点。

人気レンズゆえに玉数が多いこと、Zマウント移行に伴い新神レンズことNIKKOR Z 14-24mm f/2.8 Sが出たことから中古価格が下がっており、狙い目になっている。中古品なら新神レンズの半額くらいで買えるだろう。

APS-C機のD200やD80に使った場合、その焦点距離は換算で21mm~36mmをカバーすることになり、これはこれで使い出がある。特にAPS-C機で広角をカバーする上、広角ゆえにシャッタースピードを落とせるので、性能や用途に噛み合っている。

加えてZマウントのフルサイズ機で用いる場合、本来の14mm~24mmで撮影することができるため、一粒で二度おいしい。

互換バッテリー

オールドデジカメはこれが無ければ始まらない。相当品になるので額面通りの容量を使えるか怪しいため、複数購入することをオススメする。また現行機と違ってUSB給電はできない点に注意。

コメント