去年撮ったネタの再生記事。川越の街をぶら歩き。

スペック

| メーカー | シグマ | レンズ構成 | 12群17枚 |

| フォーマット | APS-C | 絞り羽根枚数 | 9枚(円形絞り) |

| 焦点距離 | 17~35mm | 寸法 | 78mm × 121mm |

| 最小絞り | F1.8 | 重量 | 810g(ニコン用) |

| 最大絞り | F16 | フィルター径 | 77mm |

| 最短撮影距離 | 28cm | 発売年 | 2013年6月 |

どんなレンズ?

F1.8という異次元の明るさを実現しているお化けレンズ。17mm-35mmとズーム倍率こそ2倍と小さいが、実質換算で25.5-52.5mmとなるため、早い話か28mm,35mm,50mmの3本の単焦点レンズが悪魔合体したような存在となる。

ズームレンズは従来2.8が大口径の証だったが、シグマの本レンズがこの常識を打ち破った。これ以後、シグマやタムロンはしばしばF2.8を超える超大口径レンズを輩出していくことになる。

このレンズは現在では旧式となっていて、APS-C機専用レンズであることあって現在起用されることは少ないレンズだがペンタックス用だけは別格で、主力レンズを担えるポテンシャルがある。というかペンタックスの28mmで一番明るいレンズがコレだったりする。

Pentax K-3 MarkIIIに装着

ペンタックスK-3IIIに装着したところ。重さ的には問題ないが、重心が少々前のめりでフロントヘビーになってしまう。通常のストラップではおじぎをしてしまうので、カメラとレンズの2点で支持する速写用ストラップもありかもしれない。

このレンズで撮った写真

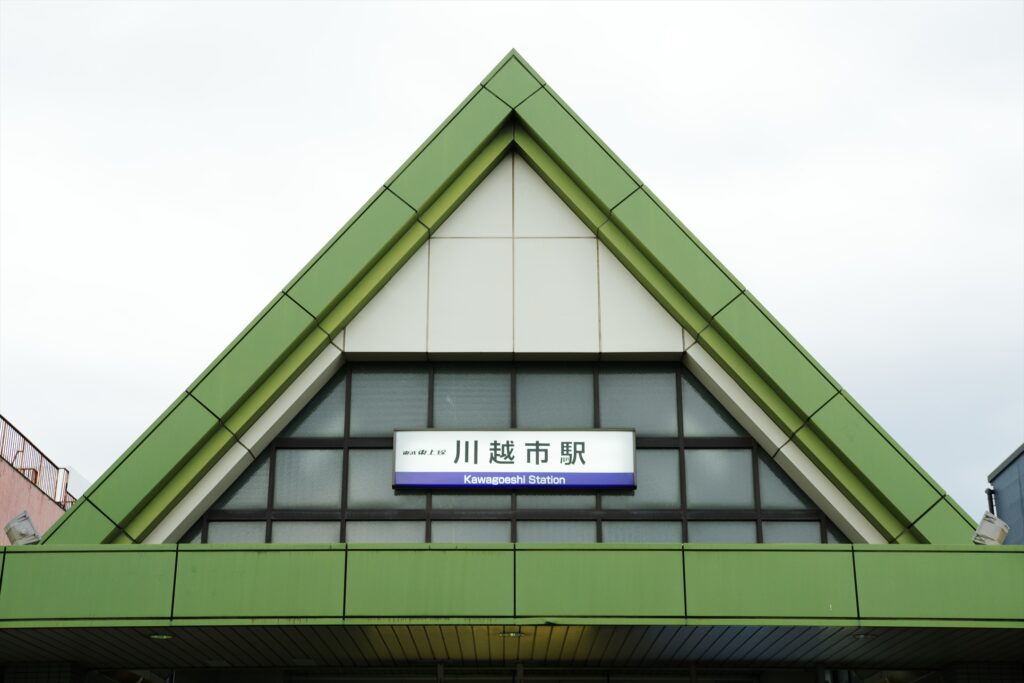

西武線本川越駅からスタート。今年6月頃撮ってお蔵入りになったものになる。この日は曇っているが時刻は6時頃を回っており、直帰先から駆け足で撮った一幕だ。

東武東上線川越駅(左上)と、西武新宿線本川越駅(右上)は徒歩圏内になっていて、大方の予想通り乗換ラッシュが続いている。夕方もそれなりに人通りが多かったが、通勤時間帯はこの日ではなさそうだ。

本川越

繁華街のクレアモールを北上して本川越方面を目指す。クレアモール1200m+大正浪漫夢通り200m+本川越430mまで含めると長さは1.8kmを超えるため、それなりの長丁場となる。

中央通りに差し掛かると次第に石造りの歴史的建造物が増え始め、大正路地の雰囲気に。このあたりは十数年前に訪れたことがあるが概ね変わっていない。

ここには2010代前半に一度家族で訪れている。当時は筆者の父が存命で、車でここまでやってきたのだが、その時印象に残っていた区画で少し懐かしい気持ちになった。

仲町

仲町と書いて「なかちょう」と呼ぶ。小江戸川越一番街商店街のスタート地点で、ここから蔵造りの街並みが始まる。この辺から彩度低めのカスタムイメージを変えて撮っていたようだが1年前の記事なので覚えていない笑

確か「里び」だったっけ?(いい加減) 彩度を落としコントラストを上げた独特の渋い仕上がりになっている。どことなくフィルムライクで雰囲気的には合っている気はするがいかがだろうか。

旧国立八十五銀行本店

蔵造りの街並みのシンボルマークのひとつになっているのが旧国立八十五銀行本店である。この銀行は大正7年に設立された埼玉県初の地方銀行で、現在の埼玉りそな銀行川越支店にあたる。

国の登録有形文化財の指定を受けている由緒ある建物で、大きいため非常に目立つ。

時の鐘

川越の蔵造りの街並みでもう一つのシンボルになっているのがこの時の鐘である。ここに来るととりあえず見に行くやつだ。この時点で時間は18:30を回っており、結構暗くなってきているのだが、F1.8の明るさで感度を上げずに持ちこたえている。

換算25.5~52.5mmをF1.8通しで使えるのはこういう状況だと実に便利だ。

かねつき通りの中頃にスターバックスがある。ここのスタバは早く20:00には閉まってしまう。そりゃそうか。

札の辻交差点

札ノ辻交差点。ここが蔵造りの街並みの終点となる。しばらく先にファミリーマートがあり、イートインもあるので補給地点に使える。蔵造りの街並みにコンビニはないので割とお世話になる場所かもしれない。

菓子屋横丁

川越の菓子屋横丁も見どころのある一角で、千歳飴、金太郎飴、水ようかん、かりん糖など江戸菓子のお店が所狭しとひしめいている人気スポットとなる。

……のだが、この時訪れたのは平日の19:00近くなのでさすがにお店は締まっており、人も疎らだ。いつもは観光地らしく人がごった返す場所だけにこれはなかなか珍しいかもしれない。

このあたりの一角は好き。少し道が蛇行しているのが風情がある。この日は曇りの上、日が暮れる直前の訪問だったので銀残しで撮ってみたのだが、雰囲気とは合っているかな。

その他の場所

裏手に入ると閑静な住宅街が広がっている。品のいい石畳がお洒落だ。見通しの良い直線がかつての武家屋敷の面影を感じさせる。……たぶんお高いんじゃないかなぁ。

入手方法

2013年発売と古いレンズだが特殊な使い方ができるレンズなので一本持って行くと便利。

現在はディスコンということもあり中古品オンリーになる。当時はかなり革新的で売れたレンズのためそれなりに玉数はある。中古屋やメルカリヤフオクなどを探せばすぐに見つかるだろう。

ペンタックスは広角側の選択肢が少ないため、明るさを考慮するとこのレンズが最終候補になることもある。換算25mm F1.8というスペックはペンタックスだとあまりないである(悲しい)。ボケが騒がしいこと、フロントヘビーなことなど欠点もあるが、F1.8は魅力的だ。

だがズームレンズの利便性は便利で、ズーム端は換算52.5mm F1.8として使うこともできるのは素晴らしい。このレンズがあるせいで30mm F1.4 DC HSM Art の出番が減りがちである。

もうひとつはD200、D80、S5ProといったCCDセンサー機のメインレンズとして起用する方法。CCD機はISOをあまり上げられないところ、このレンズのF1.8通しズームという特徴は性能は噛み合っており使いやすい。D200なら見た目や重心バランスも良好で、夜景撮影も結構耐えてくれる。

CCDセンサー時代のオールドデジカメに興味はあるが、そのために今更FマウントのF1.4のナノクリレンズをいくつも買うのは気が引けるという人は、このレンズを1本持っておくと捗る。Zマウントから入った人などはこちらの方がいいかもしれない。

関連商品:SIGMA 17-40mm F1.8 DC DN ART

初代発売から12年経った現在は2世代経て改良型が出ている。2025年7月に発売したばかりのほやほやのレンズだ。ズーム端の焦点距離が5mm伸びて40mm(換算60mm)までとなったにもかかわらず、重量は約530gと初代に比べて280gも軽量化されている。

富士フイルム使いは検討の余地のあるレンズ。X-H2S(またはX-H2)と組み合わせて使うと強力な手振れ補正と重心バランスからメインとしての起用もできる。そしてXマウントはフルサイズがなくAPS-Cオンリーなのでその意味でも割り切れて使いやすいと思う。

富士はロマン機として使う人も多いので実用一辺倒にするのも悩むが、何でも撮れる上に見た目・取り回しも良好なので「カメラ沼にハマりたくない人」にはこの組み合わせはかなりオススメできる。

まとめ

夜の帳が降りてきた頃。川越は夜が早いのでこの時間になると人通りも疎らになる。割とサラリーマンが多めで普通に帰宅している感じ人が多いか。

歩き疲れたのでしばらくファミリーマートで休憩をしつつ、夜の部を開始。やはりF1.8の真価を発揮するのは夜ということになるのかな。

コメント