Zfcキットレンズでお盆の高尾山をハイキング。旅日記風味強めです。

スペック

| メーカー | ニコン | レンズ構成 | 7群9枚 |

| フォーマット | APS-C | 絞り羽根枚数 | 7枚(円形絞り) |

| 焦点距離 | 16-50mm | 寸法 | 約70mm×32mm |

| 最小絞り | F3.5-6.3 | 重量 | 135g |

| 最大絞り | F22-F40 | フィルター径 | 46mm |

| 最短撮影距離 | 0.25m(16mm) 0.2m(24mm)0.23m(35mm) 0.3m(50mm) | 発売年 | 2019年11月 |

どんなレンズ?

ニコンZマウント用のズームレンズ。APS-C機専用のレンズで焦点距離としては換算24-75mmをカバーするため標準ズームとして機能する。絞り値と最短撮影距離は可変でズーム域によって異なっている。

Zfcのキットレンズであり、往年のAI Nikkor 45mm F2.8P セルフオマージュにもなっている。そのためかシルバーモデルも展開しておりZfcの外観にとてもよく似合う。見た目的には薄型でパンケーキレンズとまではいかずとも大判焼きレンズといったところで、雰囲気が良い。

良い点としてはまず重さ。135gと軽量でZfc本体と合わせても580gと軽い。またF値は暗いがVR(手振れ補正)を搭載しており、シャッタースピードを上げてもある程度持ちこたえる。Zfcにはボディ内手振れ補正が付いていないのでこれはありがたい。

ダメな点としては沈胴式ズームである点。使用時は前玉を繰り出すためこれが微妙にカッコ悪い。ただしこれは使っているうちに慣れる。マウントがプラスチック製な点も不満だが、これは価格を考えると致し方なしといったところか。

あとは実際に使って確かめてみることにしよう。

撮影機材

そんなわけでニコンZfcにNIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR を付けて撮っている。Zfcのレンズキットがこの組み合わせになる。シルバーモデル!!

このレンズは友人からお借りしたもので、感謝も込めてレビューしようと思ったところ、先日の座間のひまわり畑は結局途中からTTArtisan 50mmで撮ってしまったため、仕切り直しとなった。そのため今回は全行程この組み合わせで撮っている。

このレンズで撮った写真

高尾山口駅

京王線の高尾山口駅。「たかおさんぐち」と読む。ここが高尾山の玄関口になっている。駅の周辺には旅館や宿泊所のが散見され、独特の雰囲気がある。

高尾山が信仰の地になったのは奈良時代からのことで、日本史にも出てくる行基上人が薬王院を開山したことに始まる。その後の南北朝時代~戦国時代には修験道の霊山として親しまれ、江戸時代には庶民に親しまれるようになったという。

駅前の宿場町のような雰囲気はその名残だろう。また駅前近傍にはトリックアート美術館もある。これは家族連れなどはきっと喜ぶと思う。

駅を出て右手に少し歩くと、高尾登山電鉄清滝駅がある。ここから高尾山駅までショートカットできる。ケーブルカー・リフト共に同額で、大人往復950円(2025年現在)となっている。普通の人はこちらを乗ることになるだろう。

高尾山にはいくつかの散策路があり、メジャーなものだと1号路~6号路+稲荷山コースというのがある。たくさんあるようだが、2号路・5号路は周回コース(寄り道)で、3号路・4号路は1号路からの途中分岐となるので、実質的には1号路・6号路・稲荷山コースの3本と覚えておけばよい。

なお訪れた2025年8月時点では、6号路は上り専用・稲荷山コースは通行止めとなっていた。そのため今回は初見ということもあり1号路から普通に登っていくことになった。

これがその1号路の入り口となる。このゲートを超えるとスタートになる。

高尾山はよく地元の大学生とか、体力自慢の動画配信者がRTA(リアル登山アタック)を走っていたりする。本日は初見なので写真を撮りながら普通に乗っていくことにする。

1号路道中

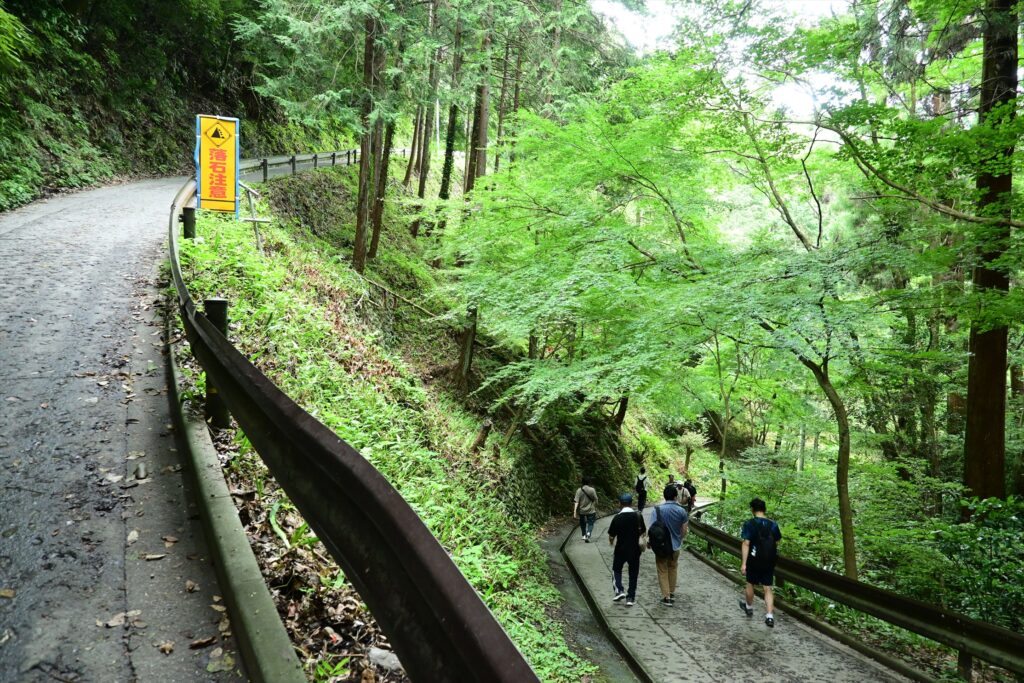

ゲートを潜ると1号路がスタートする。今のところは斜度が穏やかな坂道が続いて行き、森林浴感覚で心地よい。今のところは。

まだ余裕があったので何枚かカットを撮っているが、やはり傾向が手持ちの NIKKOR Z 24-70mm f4 S に傾向は似てるかな。あちらは山形県の羽黒山で撮ったもので、奇しくもシチュエーションが似ている。

ところが楽勝ムードなのは最初だけで、次第に坂の勾配が上がってくると息切れをしてくる。写真のためイマイチ伝わりにくいのだが斜度が結構キツイ。舗装路なのだが滑り止めのためか微妙に凹凸があってボコボコしているので、アイアンレンジのようなトレッドのない靴だと若干歩きにくい。

そしてこの坂道なのだが、ひたすら延々と続くため終わりがない。一向に景色が変わらないこともあって結構しんどいものがある。これはいい修行になるかも。。

金毘羅台

この1号路のつづら折りの坂道をしばらく登ると分岐があり、直進すると金毘羅宮と展望台にたどり着く。左に曲がると通常ルートだ。寄るかどうかは天気や体力との相談になるだろう。

この展望台は山の中腹にあるのだがそれでもこの高さで、天候が良ければ新宿新都心まで見渡せるだろう。見ての通り本日は曇天で、いつもよりも気温が多少低いので若干登りやすいはずが、それでもしんどく汗が止まらない。

普段だらしない生活をしているのがバレてしまい、これは反省。

高尾山駅

高尾登山鉄道高尾山駅。ここが先ほどのケーブルカーの到着駅で、ひとつの中間地点となる。後述するがこのケーブルカーはかなり優秀で、ここまで登ると難所はもうほとんどない。今回は初見につきまだ終わりが見えない状況なので、結構しんどかったが。

この駅舎の左には自販機が立っているが、いろはす(ミネラルウォーター)が麦茶よりも高い笑。そんなことってあるんだ‥‥。まあわからなくはない麦茶人気ないもんなぁ。

ミネラル補給も兼ねて麦茶を飲み干した。ひたすら終わりのない登坂でしんどかったが、結構高いところまで登ってきたようだ。

高尾山のケーブルカーは前述の通り優秀で、上り坂のほとんどの部分をショートカットできる。麓にある清滝駅(標高201m)から高尾山駅(標高472m)と実に高低差のうち270mをカットしてくれる。江の島のエスカーみたいな例もある中、往復950円ならこれは安い。

ひとつの目的地である薬王院はその中腹にあるのだが、後は男坂(女坂)を登るだけなので体力のない人でも割と何とかなるだろう。この山の山頂は標高599mなので後は大したことがない。

階段を登ってしばらく歩くとビアガーデンと茶屋、お土産屋さんがあった。観光地になっている山のお土産屋さんは大人になった今でもつい覗いてしまう。右下のドラゴン剣キーホルダーは男の子なら誰もが通る道だろう。高速道路のサービスエリアとかでもたまに見かける。

筆者の光り物オタクのルーツはここにある。これが好きだった当時の子どもがそのまま大人になってしまったのが筆者である。物は多少高価で本格的にはなったが、その本質は当時から何ら変わっていない。三つ子の魂百までとはまさにこのこと。

しばらく歩くと猿園(さる園)があった。ここも割と人気らしい。結構大きくて約90頭のサルがここで暮らしている。ケーブルカーの乗車時間6分+そこから徒歩3本で来れるものの、山中にあり車では直接来れないところなので割とレア感があり、思わず寄ってみたくなる。

余談だが、高尾さんでは右のようなサルに注意の看板をよく見かける。もしやこの山に生息するお猿さんを捕獲‥‥もとい現地調達してるんだろうか。トラキア776かな?

浄心門

サル園からしばらく1号路を進むと浄心門(薬王院の山門)が現れる。男坂・女坂の分岐があり、そこを登り終えると薬王院へ続く参道がある。また3号路・4号路という頂上へ向かう分岐ルートもこの付近にある。

一見女坂の方がイージーに思えるが、階段で整地されている分男坂の方が登りやすいと思う。薬王院境内には階段で移動する箇所があるので慣らしになるし、何より散々続いた終わりのない坂道にウンザリな人も多いと思うので、その意味でも男坂推奨かなぁ。

余談:Zfcのレンズ選び

このレンズはF値可変ズームになっていて、広角端がF3.5・ズーム端がF6.3となるのだが、ズーム端でボカそうとするとこのくらいが限界になるようだ。

もしこういった後ろボケ構図を多用したい人はおとなしくNIKKOR Z 40mm F2を入手するのも一考かもしれない。このレンズはフルサイズでも使えるので後でZfに乗り換えても持ち越せる。

他にはNIKKOR Z 40mm F2と、NIKKOR Z 28mm F2.8 は昔のAi Nikkor時代を復刻したデザインのモデルがある。これはZfcにもよく似合う。デザインが現代調になってしまうが、画質が良く金属マウントのNIKKOR Z 26mm F2.8という選択肢もある。

この2本もフルサイズ用レンズなのでZfでもOK。

その他このブログで上げてきたように中華レンズという選択肢もあるため、Zfcに似合うレンズ選びは結構悩ましい。

薬王院

参道をしばらく歩くと再び立派な門が見えてきた。見通しの良い直線の行き止まりを右に曲がると門がある地形になっていて、なかなか独特だ。

正式名称は高尾山薬王院有喜寺という。奈良時代に行基上人が開山した古刹で、法相宗という宗派のお寺だったそう。つまり空海上人が生まれる前から存在したお寺ということになる。

後に真言宗智山派のお寺になったようで、いわゆる密教系のお寺になる。密教の性質上こうした人里離れた山深い場所が適所だったわけだが、それが山岳信仰などと結びついて修験者の地になったということなのだろう。

筆者が歴史に思いを馳せていたところ、となりの声の大きいおばさんが何回も薬王堂、薬王堂って言っていて思わず笑ってしまった。多分それドラッグストアだと思います。

東北からお越しのようで‥‥。

なおこの薬王院は夜間は締まっているため迂回ルートがある。このような看板があるということは、自然研究など何かの理由で夜間に登山する人もいるということになるのだろうか。多摩地区は大学が多いので研究者とか昆虫マニアとかそういう人もいるのかもしれない。

山頂までの道

薬王院を超えると1号路に復帰する。しばらくはこのような板張りの道を進んでいく。多少のアップダウンはあるものの、これまでの長坂を踏破してきた人ならば大きな問題はないだろう。

しばらく歩くと茶屋が見えてきた。ここを過ぎれば頂上まではもうすぐだ。

たまにはレンズの話をするとやはり逆光に強いようだ。この構図もそれなりに厳しいシチュエーションだが、フレアで白くなることもなく、かといって際にフリンジも発生しない。

当たり前のように書いているが、これは全てキットレンズで撮っている。しかもパンケーキズームだ。フード無しでこれである。中華レンズだとこうはいかないかもしれない。

高尾ビジターセンター。これは山頂にある施設で、一応ここが高尾山の最奥とされている場所となる。近傍の山々の望むことができる。遠景には相模湖 MORI MORI(※遊園地です)の観覧車が薄っすらと見える。こういう全く関係のない別の世界がチラ見できる構図はすごく好き。

ちなみに高尾山じゃ歩き足りないという人は陣馬山縦走コースというものがここから行ける。筆者は麓からここまで100分くらいで歩いてきたが、これは一日がかりとなるので、もっと朝早く訪れて、ギアやシューズ、ストップ、行動食などそれなりの装備は必要になるだろう。

尾根を伝っていくので激坂の類は少なく、たおやかで歩きやすいらしい。また「縦走」なので陣馬山から高尾山頂上~1号路まで戻らねばならないこともなく、陣馬高原に降りてバスでJR中央本線 藤野駅まで移動する形になるので、その点も安心。

自然研究路 4号路

山頂からの帰り道で、そのまま同じ道を歩くのもつまらないので4号路を通って帰ることにした。このルートは薬王堂を経由せずに浄心門のところに出る分岐ルートとなる。

こちらは自然研究路の触れ込み通り舗装路ではない道となっていて、崖道があったり途中の道幅が狭い区間もあるので多少慣れている人向けになる。とはいえ、筆者も仕事着+ワークブーツで来ているので若い人なら問題はないだろう。

このルートの見所はつり橋だろう。割と新しいものなので安心だが、真ん中に歩くと結構揺れるので「ああこれ吊ってるんだな」と実感をする。カップルとか小学生とかいいかもしれない。吊り橋効果をうまく利用したいところ。

途中結構狭い崖道などもあるので、すれ違う時には挨拶をしたい。登山のすれ違いは車と同じく登る人が優先になるので、下る人は壁側に逸れて止まってあげよう。

遠景には首都高速圏央道 高尾山ICが見える。こういう全く関係のない別の世界がチラ見できる構図はすごく好き(2回目)。 直接ここから行くことは出来ないんだけど、世界の繋がりを感じさせる要素って好きなんです。

小説で序盤に張られた伏線とか、ゲームで終盤のマップとか敵ボスが顔見せで現れたりとか、本編の主人公がスピンオフ作品でちらっと出てきたりとか、そんな感じ。

まとめ

そんなわけで下界まで下りてきた図。往復で3時間強くらいかな。いいお散歩になったと思います。ケーブルカーを使えば坂道の8割方はショートカットできるのでその意味でもいい山かと。

完走した感想としては「登山としては楽」だが、「坂道としてはキツイ」といった感じになるかな。高尾登山鉄道の高尾山駅までが延々と坂道になるので、事前情報なしの初見で登ると「一体コレどこまで続くんだ‥‥?」となることは請け合い笑

レンズの話をすると、こういったお散歩用途としては大方の場面で対応できるレンズと思った。一昔前のキットレンズと違ってよく写るので、F8くらいで撮ってる分には不満はないと思う。曇天だったが逆光耐性の強さは体感できたので、晴天なら抜けの良い感じに写ると思う。

ただし暗がりに入るとさすがにF6.3では足りず、ISOを上げて対応することになるシーンがいくつかあった。まあこれはパンケーキサイズを考えるとしょうがない。中華レンズと組ませるとお互い補完関係になっていい感じになると思う。

せっかく高尾まで来たのでもう少し巡りたい。というわけで相模湖・藤野方面を少し散歩してみることに。その話はまた近日。

コメント