前回の続き。高尾山からハシゴで藤野・相模湖を散歩。ついでに東福生にも行ってみた。

■前回記事はコチラから

撮影機材

前回から引き続き、Zfcに NIKKOR Z DX 16-50mm f3.5-6.3 VR の組み合わせ。軽量で扱いやすく、外観もカッコいいので今回のような散歩には打ってつけ。

このレンズで撮った写真

藤野駅周辺

高尾山を後にして時間が少し余ったので、JR中央本線の藤野駅に行ってみた。八王子─高尾─相模湖─藤野なので八王子駅から3駅先に位置する駅だが、すでにこのような田舎の風景になっていて驚く。

この周辺は北はすぐに山肌になっていて、中央自動車道が走っている向こう側は山地である。高尾─大月の中央本線はなかなか秘境感があって素晴らしい。コモア四方津の斜行エレベーターとかマニアックな見どころもある。

このレンズはやはり写りがいい気がする。中段右の改札の写真などはなかなかナノクリレンズっぽい雰囲気が出ている。

駅前のメインストリート。新宿から甲州街道をひたすらまっすぐ進むとこの辺にたどり着くのだが、辺りにはコンビニ1件もないので驚く。道中は峠道もあるのでツーリングやサイクリングは結構人気がある。

この突き当りにある薬屋さんを右に進むと弁天橋、左に進むと日連大橋に進む。とりあえずまずは右に進んでみる。

弁天橋

写真1段目の右側の遠景に写っているのが弁天橋である。弁天とは七福神で有名な弁才天のことで、地名としてはしばしば見られる。たとえば浜松市の弁天島とか、横浜の関内にも弁天通りという地名がある。

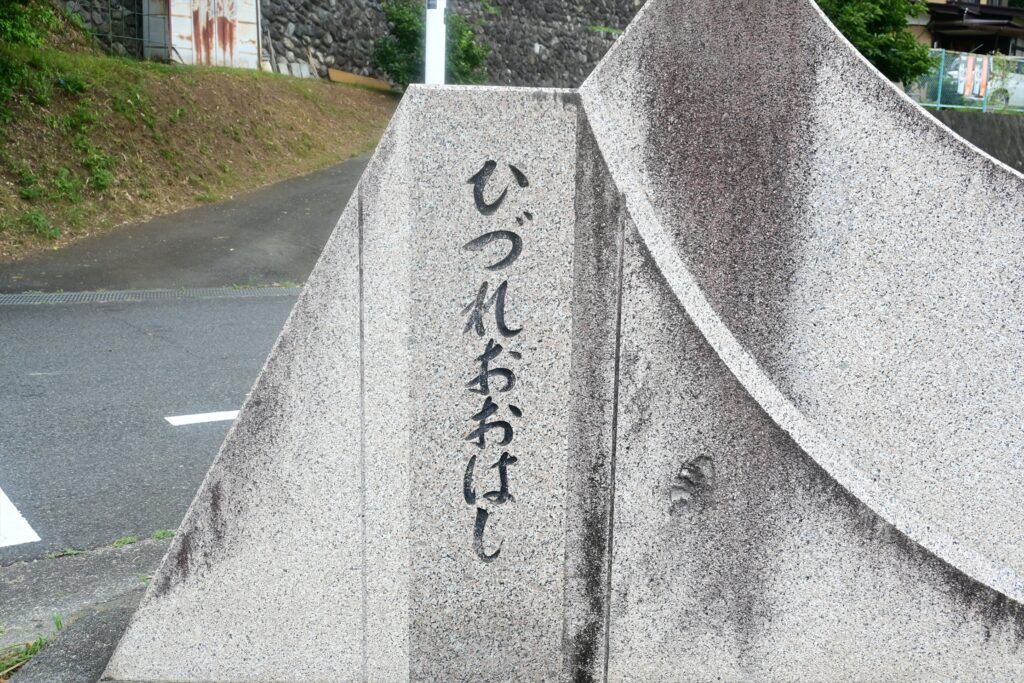

この弁天橋は相模川をつなぐ橋で橋を渡った向こう側は上野原(山梨県)になる。向こう側に見える橋は日連大橋(ひづれおおはし)で、後で向かうことになる。

相模川は、相模湖・津久井湖とふたつの湖(ダム湖)をたたえる一級河川で、中津川の宮ヶ瀬ダムと共に神奈川県の水がめになっている。「神奈川県の左半分って何があるの?」の答えはこれだ。

余談だが、八王子(東京都)─高尾(東京都)─相模湖(神奈川県)─藤野(神奈川県)─上野原(山梨県)となっている。そんなわけでここは神奈川県相模原市緑区藤野‥‥、とてもそうは見えないがなんと政令指定都市なのだ。理由はもちろん「平成の大合併」だ。

町田・八王子界隈の東京・神奈川の県境はちょっと不思議な感じになっている。国道16号線走っているとナビがしょっちゅう東京都に入ったり神奈川県に入ったりする。東京の西に神奈川県があって、山梨県と県境を接しているのはちょっとイメージが湧きづらい。

何やら鳥のオブジェが。親近感がわいてしまう。藤野にはこのようなパブリックアートがいくつかあり、探してみるのも面白い。これは後述の日連大橋にもある。

日連大橋

駅前まで戻り今度は左側の道を直進してみる。遠景のセメント工場が印象的だ。

日連大橋と書いて「ひづれおおはし」と読む。にちれんおおはしではない。当然日蓮宗とも関係がない。この橋もなかなか立派なアーチ形状をした橋で、この道をまっすぐ行くと道志町方面に進む。キャンプ場やマス釣りなどで行った人もいるかもしれない。

ここにもパブリックアートがある。「記憶容量ー水より、台地より」

遠景。八王子駅から3駅でこのような山間の集落になるのはにわかには信じ難い。勤務地が八王子とか立川なら電車通勤できなくもないかもしれない。まあけど車がないとつらいかなぁ。

規定ターン以内に到達するとアイテムがもらえる場所(ファイアーエムブレム脳)。今回は間に合わないのでちょっと難しかった模様。

マジレスをするとこのオブジェは「緑のラブレター」と呼ばれるもので、やはり地元の造形作家さんによって製作されたパブリックアートという。この藤野駅よりすぐ北の山肌には中央自動車道が走っており、藤野PAより眺めることができる。

相模湖駅周辺

八王子方面に一駅戻って相模湖駅。ほぼほぼ何もない藤野に比べるとこちらの方がまだ幾分か観光地化されている印象がある。

なんか駅舎がカッコよくなっている気がするぞ。調べて見たら2017年にリニューアルされたようだ。実は先ほどの藤野駅も2012年にリニューアルされていらしい。全然気が付かなかった‥‥。

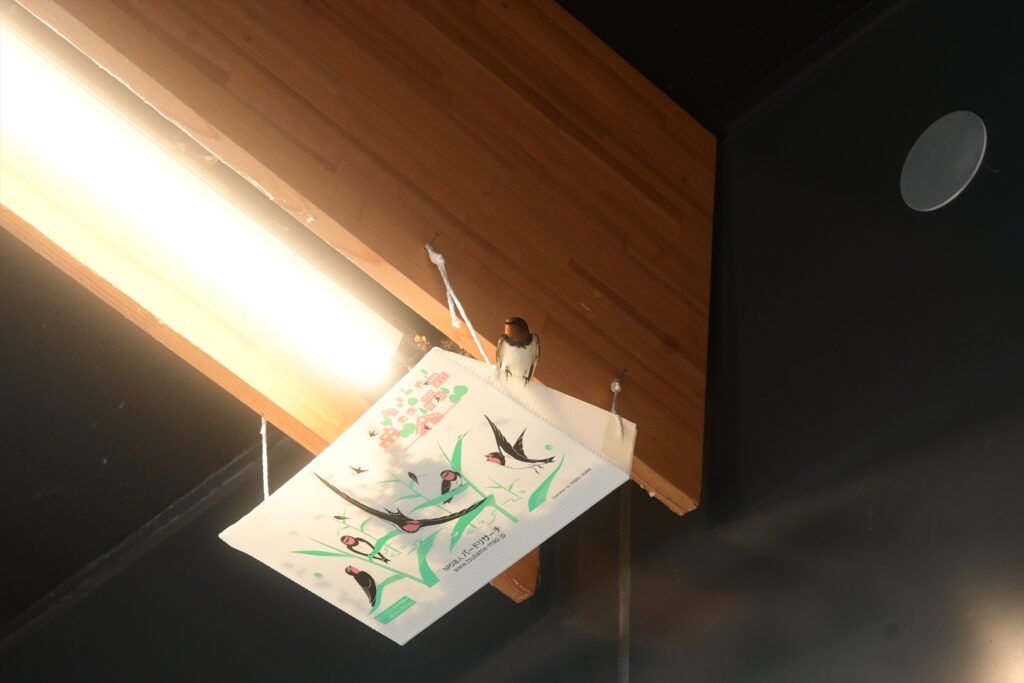

駅にはツバメ駅長が勤務している。ぼんやり歩いているとプレゼント攻撃をされるぞ!上からくるぞ!気を付けろ!

駅前の様子。駅前アーチのレトロ感が素敵。先ほどの藤野と同じく甲州街道がメインストリートになっており、駅から北の山肌を中央自動車道が走っている構図となる。

高尾とは1駅だが14kmと相応に距離が長い。八王子になると20kmと結構ある。途中峠道(大垂水峠)を超えることになるので、割とツーリング感が堪能できる。

湖周辺

この辺湖に出ようとしているのだが、15年ぶりくらいに何となくな道順で歩いた結果迷ってしまっている。(なんとなくで目的地を目指すのは)やめようね!

遠景から望む湖という構図は素敵ではある。この赤いお家が見えたら相模湖公園はもうすぐだ。

相模湖公園

相模湖公園は相模湖に隣接する親水公園になっている。そのすぐ近くにはファミマがあるのだが、近くにはコンビニがないので補給地点になる。

このコンビニに初めて訪れたのは15年前で、その時はカワサキZRX2(400ccのバイク)で訪れた。免許取り立ての新車をおっかなびっくり運転して何とかたどり着いたのでとても印象に残っている。

最近来たのは7年前かな。コロナの前に橋本方面で休日出勤する日があって、ついでに足を延ばして城山ダムを通ってここにたどり着いた。そんなこんなでお世話になることが多いコンビニとなる。

湖のほとりでは釣り人がフィッシングを興じている。この相模湖は静かな町で、お盆時でも閑散としており落ち着いた雰囲気がある。

先ほどのコンビニで買ったアイスコーヒーを飲みながら水面を見つめる。いい気分転換になるかもしれないと思ったが、この時小雨がパラついており、割と足早で撮らざるを得なかった。

この相模湖にはスワンボートがある。筆者はフリーゲームのゆめ2っきファンなのでスワンボートを見るとついテンションが上がってしまう。

このシーンも逆光構図だがハレーションはよく抑えられている。オールドレンズや中華レンズだと白くなってしまってお手上げのパターンだろう。

またこの相模湖にはボート乗り場とともに商店街が併設されており、ゲームコーナー、カフェ、釣り宿などがある。少々うらぶれて場末感は出ているがきちんと手入れはなされており、店員さんも呼び込みをおこなっているのでイヤな感じはしない。

この商店街は通り抜けができない袋小路構造になっていて、奥の方は釣り宿(私有地)になっている。一見通り抜けできそうな雰囲気だったが行き止まりになっていたため戻ることにする。

相模湖駅に戻る道中。実は駅前の道路を曲がらず直進すればここまでこれたというオチである。

再び駅舎へ

相模湖駅のホームまで戻ったところ。やはりよく写る。湿度が高いのでソフト効果が出てしまっているのだが、逆光耐性と解像度が高いおかげでこのような絵になっているようだ。

MTF曲線やカタログスペックも大事だが、こうした素性の良さは実際に撮ってみるとわかることもある。ペンタックスのリミテッドレンズなどはその典型になるのだが、このレンズもそうした素質があるかもしれない。

東福生駅周辺

相模湖からの帰り道だがまだ少しだけ明るい時間がある。そのまま立川から南武線に乗って帰るのもアレなので、少々寄り道をすることにした。

そんなわけで東福生駅にやってきたのだ。ここの目当てはもちろん‥‥。

国道16号線沿いのリトルアメリカである。雑誌のライトニングや所ジョージ的世界観が広がっているが、これは米軍横田基地(ガチのベース)に隣接していているため。筆者もワークブーツや腕時計、モデルガンなど大分かぶれているので好きな世界観だ。

アメリカといえばネオンサインなのでここで夜景のテストをして帰ろうという魂胆である。高尾山を登って降りて藤野と相模湖散歩してまだ遊ぶつもりらしい。

ただしノープランで来たのでひとつ誤算があった。それは‥‥お盆時なのでお店も夏季休暇に入ってしまっていることだ。これでは夜景が取れない。雨も降ってきたので当てが外れてしまったようだ。

本来は明るい時間帯に下見をして、夜景をスナップで撮って1記事仕上げる予定だったのだが、閉まっているお店も多くて断念をした。そんなわけで今回はアッサリな紹介にとどまる。

下見という感じになってしまったがいずれまた撮りに行きたい。店がやっていてあたりが暗くなる条件としては冬がいいのかな。雨が降って地濡れになると雰囲気倍増で良さげかも。

まとめ

高尾山を往復し、藤野・相模湖を寄り道してからの福生というなかなかの強行軍になった。筆者はこういう時は大体1人で行動することが多い。連れがいると大抵疲弊させてしまうからだ。それはいいとして、3個イチの記事になったので大分長くなってしまった。

欲張りセットもいいところだが、カメラが軽いということはそれだけフットワークが軽くなるので行動量を増やすことができる。そう考えると標準ズーム域をカバーし、逆光耐性が強く、VRで手振れも強いこのレンズは実に機能的で、Zfcの基本レンズとしては優秀なのだろう。

特に女性などはフルサイズの大きいカメラにF1.4の単焦点を何本も持ち歩くのは難しく、ある意味で理にかなっていると言えるだろう。小型軽量かつ悪条件に強いのは評価できるポイントだ。

藤野駅や相模湖駅の駅舎を撮った感じ、夜景撮影でもよく写りそうな素性を感じたので、やはりスナップ夜景は撮ってみたい。基本的にF3.5が使えるテレ側で撮ることになりそうだが、キットレンズでどこまで撮ることができるのかはちょっと興味がある。その様子は次回以降また。

コメント